每天摘抄、做笔记是钟老师多年的习惯

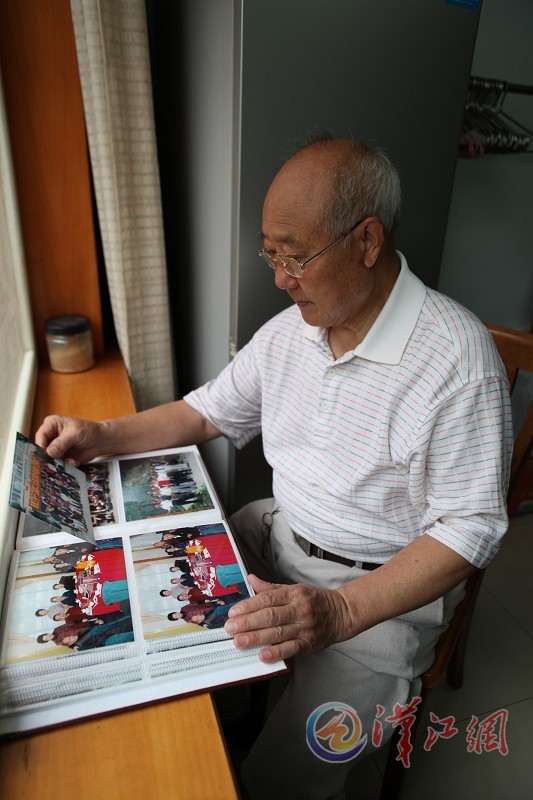

钟老师翻出2009年他和学生的聚会合影,回忆起他带的第一批学生

钟明志获得的各类荣誉证书

三尺讲台一站就是三十年

今年75岁的钟明志,谈起三中的历史和发展如数家珍。“为什么呢?因为我是三中第一届毕业生,参与了学校初期建设,后来在三中教书,退休后又住在学校院内。45年了,我从来没离开过这里。”

1956年,原襄樊三中成立,当时只有初中。钟明志记得,自己和同学们开始在原磁器街小学借教室上课,上午上课,下午拿着工具到三中参与建设,半年后才有了本校的8间教室。

1972年,钟明志回到母校执教,直至2002年退休。

说到自己的学生,钟明志非常骄傲。因为钟老师“有办法”,每当有不好管的班级,学校总是让钟老师来带,他仍清楚地记得当年那些可爱又调皮的孩子们。

“我参加工作的第二年,接手了高二(2)班,当时其他老师一提起这个班就直摇头,没人愿意去当班主任,校长就把这个任务交给了我。”钟明志接手后,先观察班级状况、学生思想动态,并未实施具体措施。

一天,一个男生发现自己的条凳上有别人踩的脚印,就带着全班男生爬窗台,把班上的条凳统统搬到楼顶上,同学们只能站着听课。

钟明志到了班上,先沿着教室观察了一圈,发现了窗台上的脚印,抬头一看,心里就明白了。他没批评学生,而是笑着说:“你们是在考验我,让我破案?我已经知道凳子在哪儿了,快把它们从楼顶上弄下来,难道要让老师爬上去?”

教室里哄堂大笑,男生们把凳子都搬了下来。钟老师的细致、亲切,让同学们立刻感到与老师的距离缩短了。

关爱学生,昔日幼苗已参天

“所谓的问题班级,其实就是孩子们‘皮’一些,与那个年代的时代背景有关,但哪个孩子不愿意学好呢?”钟老师说,毕业后常给他打电话、见面的,恰恰是这些班级的孩子。

因为钟老师不仅在学习上要求严格,对学生的生活也非常关心。尽管当时老师们工资偏低,但都尽力帮助家境贫困的学生。

钟明志班上有位同学叫张树林,家住肖家台。钟老师得知他家困难后,为他向学校申请了助学金。

女生高爱华,父亲患病,母亲没有工作,兄妹三人。钟老师就把自己的两套衣服给高父送去,还和数学老师沈玉每人拿出25元,并在班上发起捐助,为高爱华的父亲筹集了100多元。

张树林对钟老师非常感激,毕业后常与老师联系。1991年,钟老师的老伴去世,张树林还专程去探望和安慰。

“肖建新也是高二(2)班的,他就能静下心来读书。”钟老师记得,虽然高二(2)班的孩子们贪玩,但肖建新是个例外。只要同学们扔粉笔头没有撞到他的头,他就能旁若无人地继续看书。肖建新1975年高中毕业后下乡,一直没丢下书本,直至恢复高考后,考上武汉地质学院,赴德学习后调入原北京地质学院。

在钟明志的学生中,有在美国当公务员的华久毅,有在外交部工作过的周爱云和王襄荣,也有的留在襄阳,在平凡的岗位上努力工作。有趣的是,钟老师的学生米襄云和李秀珍,毕业后也在襄阳三中工作,和钟老师成了同事。

夕阳更红,桑榆未晚霞满天

2002年,钟明志退休了。受市老年大学邀请,他在老年大学任教两年。

退休15年,钟明志仍保留了从教多年的习惯:读书和摘抄。每晚入睡前,他总要读书约1个小时,从未间断过。

这些年,只要在报纸杂志上看到喜欢的文章,他都会细心地剪贴在备课本上,集成了十几册摘抄本。凡是精要之处,他便和上课时一样,用红笔划出“重点”。

除了爱好书法、太极拳,钟老师现在最大的乐趣就是和昔日的同学及自己的学生相聚。当年三中的首届毕业生每年要聚会两次,这个聚会已坚持了11年,“只要身体好,这个传统要一直保留下去”。

接到学生们打来的祝福电话,钟老师总会跟他们不厌其烦地介绍三中的未来:“明年,学校就要搬到东津新区了,占地200多亩,相当于十个现在的校区,学生人数要达到6000人,有机会回来,欢迎来看看新母校!”